吹田ジュニアオケブログ

2021.01.23

ラジオ収録に初参加

地域と繋がり、いろんな体験のできる場に…

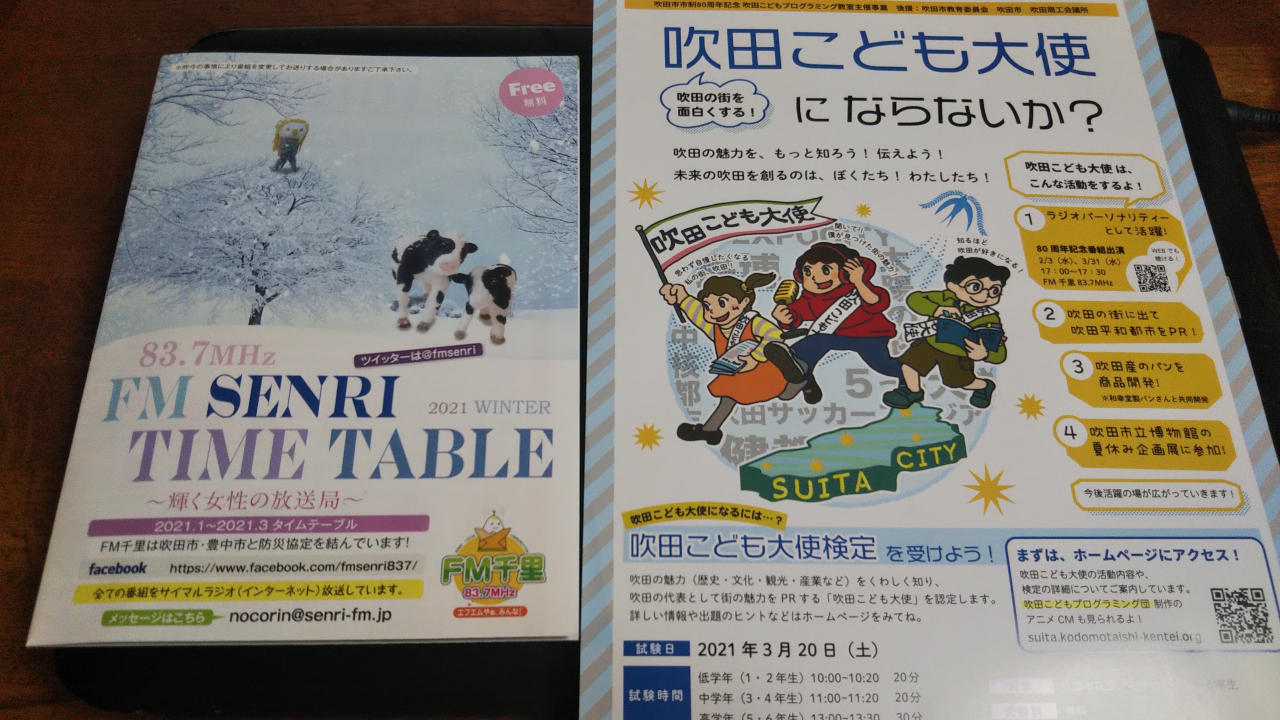

1/23 冷たい雨の降る朝、大阪梅田の某所でラジオの収録がありました。

11月上旬に届いた1通のメール…吹田ジュニアと同じく、吹田で「市制施行80周年記念市民企画」に採択された吹田プログラミング教室の方からで、『吹田こども大使』というのを企画していて、吹田ジュニアオーケストラさんも『吹田子ども音楽大使』になってアピールしませんか?とのお誘いでした。

この吹田プログラミング教室の水上さんは、子どもたちが自分の住んでいる地域に関心を持ち、吹田を良くするため地元の魅力を発信することに、普段のお仕事とは別に、静かな情熱をもって一所懸命に取り組んでおられ、今回地元のFM千里83.7MHzに吹田市市制80周年記念番組「吹田こどもニュース」枠を作られました。

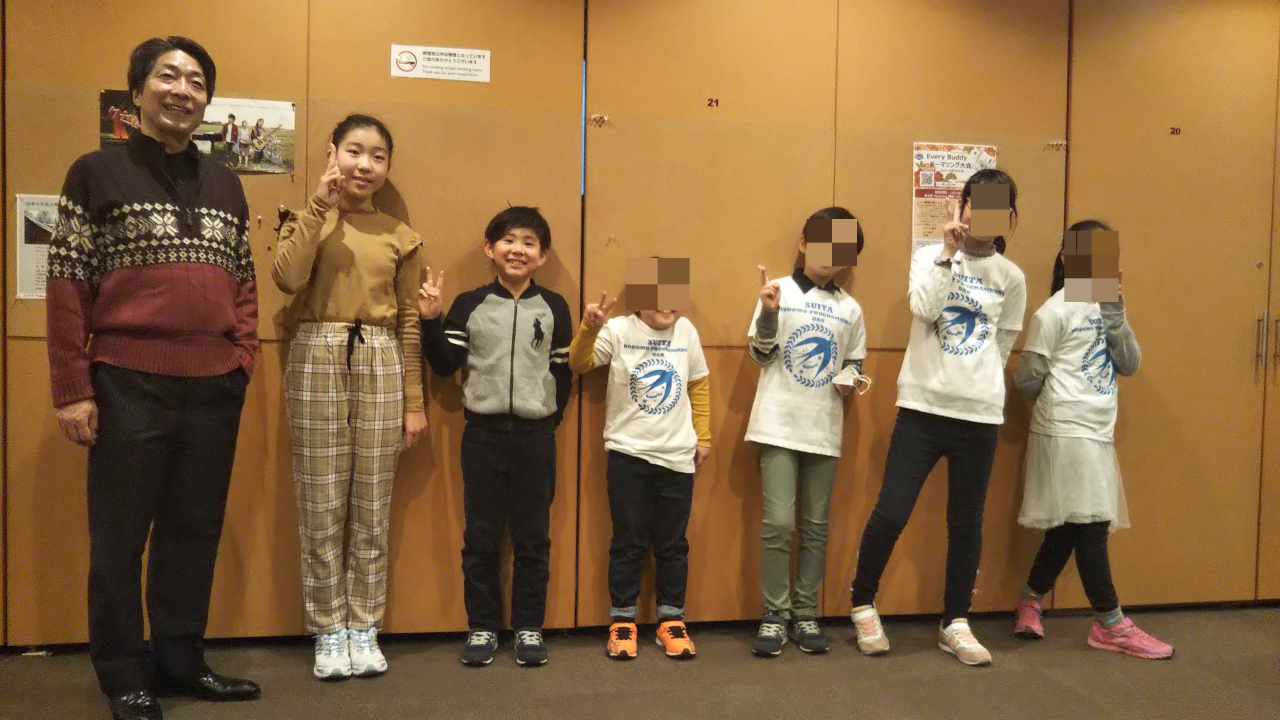

そこに私たち吹田ジュニアは、3月の定期演奏会に向けて練習している葉加瀬太郎さん作曲の吹田プロモーション楽曲「Home Suita Home」を録音して持ち込み、スタジオには団を代表し

て金関先生、小学5年生のMさん、小学2年生のRさんが参加してくれました。積極的にいろんなことにチャレンジするのは素敵ですね。

予めいただいた放送原稿をもとに、自己紹介や将来の夢などを30秒という短い時間に凝縮して、すらすら噛まずにマイクに向かって話します。上手い!ここでは普段のオケの練習時に見られないMさんの快活な姿が見られ、とても嬉しくなりました。途中まで考えて、本番どうする

だろう?と思っていたRさんもこちらの心配をよそに落ち着いて話します。

一方、金関先生は事務局から託された原稿を代読!コンサートでも流暢にお話されるのが、ヒトの原稿では‟読まされている感”半端ない!

とはいえ、ほぼほぼ1発取りで収録終了!スタジオに入ることも珍しいければ、ラジオに出演なんて貴重な経験をさせていただき感謝いたします。

さて、お正月明けの1/4、阪さんの練習日に録音した葉加瀬太郎氏の「Home Suita Home」…まだまだ上達の余地を残しながらみんなで頑張りました。何かイベントがあるごとにだんだん結束力ができているように感じます。この日も緊張した面持ちで、みんなベストを尽くしたように思います。放送が今からとても楽しみです!

☆放送は、FM千里83.7MHz 2/3(水)17:00~17:30

インターネットのサイマルラジオでどこからでも聞けます。

☆吹田こども大使検定 3/20(土) オンラインで受けられます。

編集後記:後日ラジオを拝聴!頑張って録音したみんなの演奏はとても微笑ましく「頑張れー!頑張れー!」とエールを贈りたくなりました。MさんとRさんの自己紹介は流れに乗ってやはりとてもキレイにまとまっていました。金関先生、膨大な情報量を制限時間内で読んでくださり、ありがとうございました!

2020.11.24

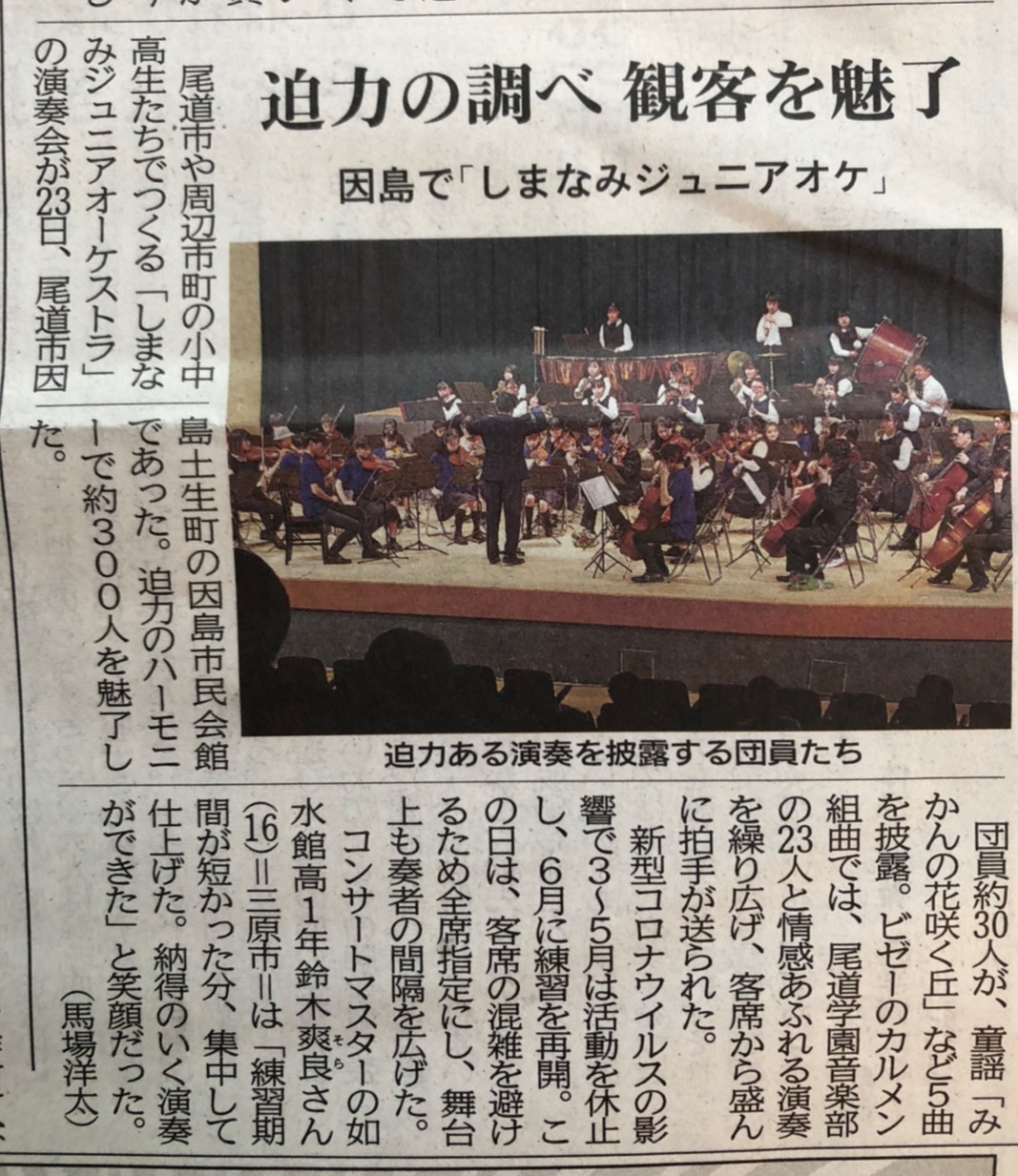

しまなみジュニアオケの定期に参加 ♪

楽器を奏でられる幸せ・仲間がいる喜び

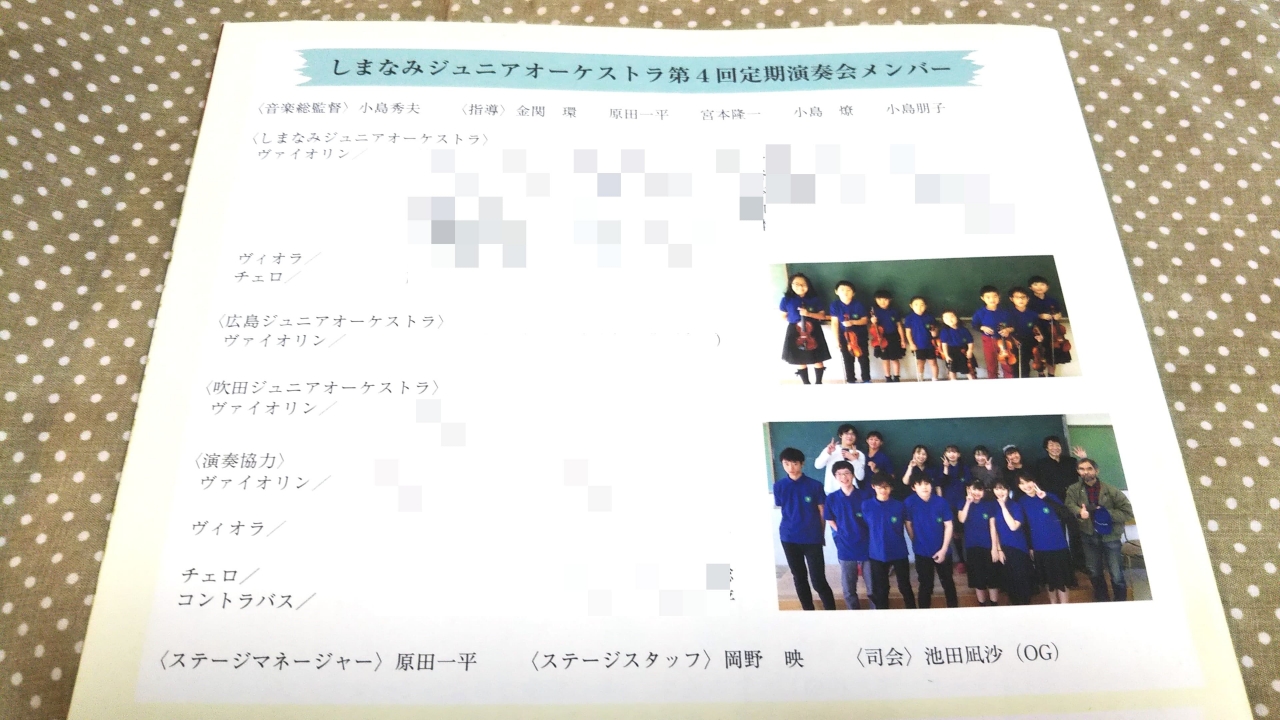

11月23日(月・祝)広島県尾道市で活動する「しまなみジュニアオーケストラ」の第4回定期演奏会に吹田ジュニアオーケストラから3名のメンバーが参加させていただきました。数年前から金関先生が指導者の1人として関わっておられることから実現した音楽交流で、吹田ジュニアオーケストラは実はこの「しまなみジュニア」やゴールデンウイークに開催される「しまなみ音楽学校」の姿に魅了されてできた団体でもあります。それゆえに、毎回刺激を受けること、学ぶべきことがいっぱい。

今回の定期演奏会は、母体であるしまなみジュニアの子どもたちが、楽器を持って間もない年少のお友だちからコンマス・コンミスを務める高1のお兄さん、お姉さんまで総勢24名、そこにOBや姉妹オケの広島ジュニアオーケストラ、そして、吹田ジュニア、大人の演奏協力者に加え、地元尾道学園音楽部から弦のみならず管打楽器も加わり総勢70名程のフルオーケストラになり、前半は弦楽アンサンブルでパッヘルベル『カノン』やコンサート会場である因島にちなんで『みかんの花咲く丘』レスピーギの『リュートのための古風な舞曲とアリア』から“イタリアーナ” “シチリアーナ”などを、後半は金関先生の指揮&フルオケでビゼーの『カルメン組曲』より抜粋で演奏しました。

曲想も手伝いフルオケになると圧巻で、前半のしっとりした雰囲気から後半は冒頭からの大サウンドに舞台も客席も興奮と緊張の渦に巻かれます。今回初参加だった小3のSくん親子…お母様のHさんは前半の『みかんの花咲く丘』が鳴り出した瞬間、涙が止まらなかったそうです。

親は普段の練習にヤイヤイ言いながら付き合い、本番になると舞台に送り出したあとはもう何もできず、あとは子どもに任せるしかないのですよね。ちゃんと弾けるだろうか、シャツが出ていないだろうか、舞台上で足をブラブラさせないだろうか、譜面落としたり入場する時にコケたり…色々考えすぎて不安しかないのですが、子どもって凄い!周りに助けてもらいながらいつの間にか舞台マナーまで身に付けて必死に真剣に演奏する…そんな姿に胸が締め付けられ自然と涙が流れます。子どもの大きな成長を一番強く感じられる瞬間ではないでしょうか。

このしまなみジュニアオーケストラはとにかく雰囲気が良く、指導者の小島ファミリーをはじめ、保護者の皆さんの積極的で温かい運営、子どもたちのフレンドリーな様子、しまなみ海道のロケーション全てが理想的な雰囲気を醸し出します。若手指導者の小島燎さん(彼の演奏は完璧!素晴らしいっ!)がこの定期に寄せられたエッセイの中に、

~ しまなみジュニアでは、演奏家として世界をまたにかけて活躍するような人材を育てよう、というようなことは第一には考えておりません。楽器の演奏技術の優劣ではなく、集まることの喜び、上手でなくてもいいからお互いのいいところを出し合う、足りないところは補い合う、困難にぶつかったらみんなで協力する、そんなチームプレイの素晴らしさを少しでも合奏を通じてわかってくれたらな、と思っております。 ~

と綴っておられます。

今回吹田ジュニアのメンバーも参加させていただき一緒に演奏させていただいたことは彼・彼女たちにとっては他に代えられない経験で、楽器を奏でられるということは、どこに行ってもこんなに素晴らしい可能性に満ちていることを本当に羨ましく思います!

しまなみジュニアの素敵な皆さま、今回も仲間に入れてくれて本当にありがとう!!!

晩秋の夕日と紅葉に色付くしまなみ海道をあとに、 息子よ…この環境や経験がどんなに贅沢なことなのか分かってる?!もっとちゃんと練習してよね!…純粋な感動から日常生活に早くも引き戻され毒づいてしまう一母親なのでした。

息子よ…この環境や経験がどんなに贅沢なことなのか分かってる?!もっとちゃんと練習してよね!…純粋な感動から日常生活に早くも引き戻され毒づいてしまう一母親なのでした。

|

定期演奏会の様子がNHK広島で放送されたり、中国新聞に載ったそうです♪ |

|

パンフレットに「吹田ジュニアオーケストラ」と書いてくださいました。Thanks ! |

|

本番の朝、ホール前の海辺で練習をするIちゃんとSくん。向こうではおじさんたちが当たり前に釣りを。

しまなみならではの絵になる風景に感動!

|

|

・演奏会場「因島市民会館」の前で

Sくんと金関先生

・しまなみジュニアのお友だちの前で

トランプマジックをするSくん。

すぐに仲良くなりました。

・帰りの新幹線で演奏会の日記を! ・帰りの新幹線で演奏会の日記を! お疲れさまでした。

よく頑張ったね。

|

|

・季節外れの桜

(因島滞在先)

・瀬戸内の昼の海

・演奏会終了後、夕暮れの景色

|

2020.11.16

毎日新聞に活動の様子をご紹介いただきました。先生方はテレビに!!

2020.11.14(土)『毎日新聞』朝刊でご紹介くださいました!実際はモノトーンですが、大きな記事です。

8月の集中レッスンの時にお越しくださった『毎日新聞』社会部(教育ご担当)の三角様が、こんな素敵な記事を書いてくださいました。

7/13に『読売新聞』青木様が書いてくださった記事がきっかけで、その後すぐに取材のお申込みのお電話をいただきました。お電話の時から大変興味を持ってくださり、取材当日は子どもたちを前にはっきりと大きな声でご挨拶、何でも肯定的・積極的なご様子がとても印象的でした。暑い中ご来場くださり、半日かけてのご取材、そして素敵な記事を書いてくださり本当にありがとうございました。

これからもみんなで笑顔溢れるジュニアオーケストラを創っていこうと思います!

これからもみんなで笑顔溢れるジュニアオーケストラを創っていこうと思います!

そして、この時期指導者の先生方もメディアへの露出が重なりました。

放映順に…

放映順に…

金関先生・・・NHK-BSプレミアム『新BSにっぽんの歌(綾部公演)』なんと演歌番組のバックバンドでご出演です。

最初にこのお仕事をいただいた4年前「ボク、演歌知らん~どうしよぉ~」と。

朝7時に新大阪駅集合、専用バスに2時間程揺られ、着いたらすぐに鬼のような数(多い時で40曲)の譜面の山を配られ、即リハーサルが2回続き、お客様を入れて本番!終わればまたバスに揺られて深夜ヘロヘロになって帰宅なのだそうです。

朝7時に新大阪駅集合、専用バスに2時間程揺られ、着いたらすぐに鬼のような数(多い時で40曲)の譜面の山を配られ、即リハーサルが2回続き、お客様を入れて本番!終わればまたバスに揺られて深夜ヘロヘロになって帰宅なのだそうです。

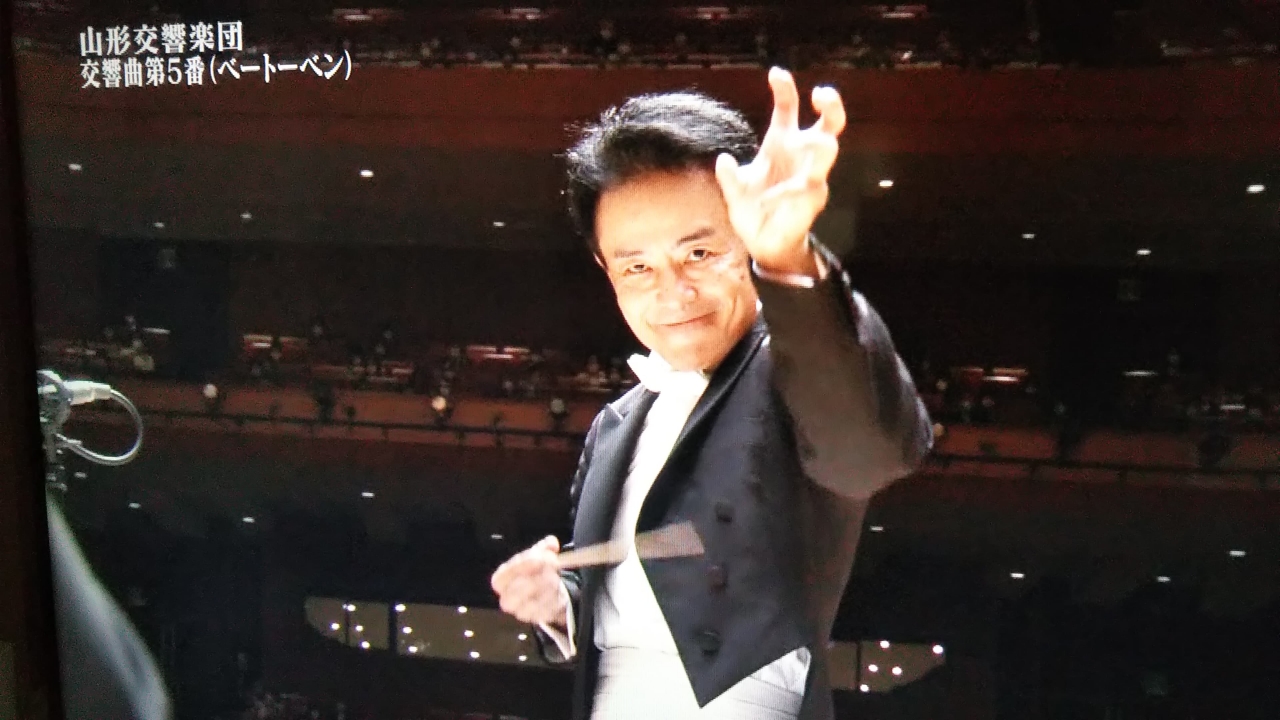

阪先生・・・NHK-Eテレ『クラシック音楽館』常任指揮者を務める山形交響楽団とベートーヴェンの第5交響曲、いわゆる「運命」を。

阪さんのご両親が山形ご出身ということもあり楽団からのオファーを受けられましたが、地域に根差した活動を熱心に展開される純朴で味のあるオーケストラです。筋が通った構築力のある指揮!吹田ジュニアのみんなは阪さんのこの表情からどんな音楽を奏でるでしょう?

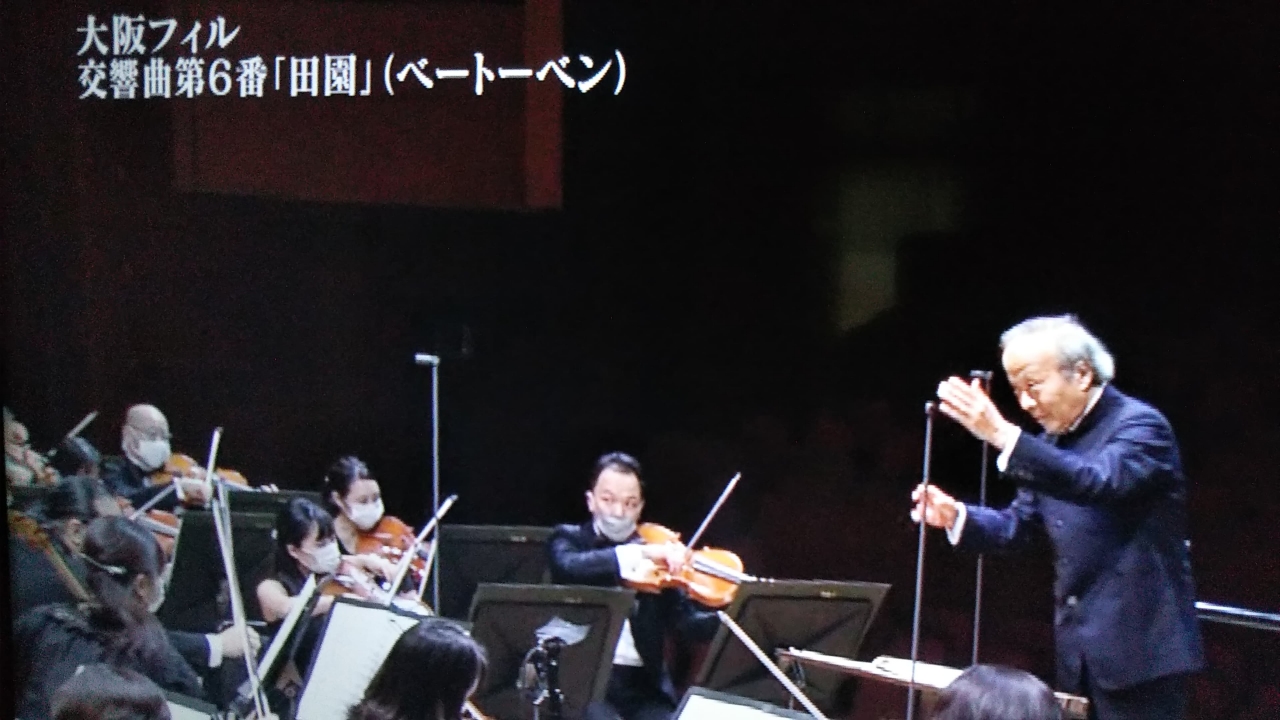

井野邉先生・・・同じく、NHK-Eテレ『クラシック音楽館』特別契約主席を務める大阪フィルハーモニー交響楽団でベートーヴェンの交響曲第6番「田園」を。

吹田ジュニアのご指導でもよく聞かれる「他の楽器に耳を〇%預ける」その通り、この箇所は主旋律がクラリネット→ファゴット→フルートと移っていくところをしっかりと目線で捉えておられました。テレビ画面に大きく抜かれていたところでは、アーティキュレーション抜群でした。

2020.10.31

10月の練習とHalloweenと・・・

10月は18日(日)が金関先生のご指導、31日(土)が井野邉先生のご指導でした。先生方もコロナ後演奏活動が徐々に再開し、子どもたちも秋の行事などが復活、みんな少しずつ忙しくなってきました。

今回も9月に引き続いてチェロ奏者をお呼びし、子どもたちの演奏をしっかりと支えていただきました。

18日は木村政雄さん!大ベテランの木村さんはご自身も「音登夢」という音楽集団を作られ、子どもたちとミュージカルを作ったりアンサンブルを組んだり活動は多岐に渡られますので、吹田ジュニアにもすぐに溶け込まれます。休憩時間に、金関先生が次週に迫るコンサートの楽曲J.シュトラウスⅡ「こうもり」序曲の練習を始めたら、すぐに反応して粋なセッションが始まり、場内には素敵なウィンナワルツが響きました。プチ贅沢な気分…♬楽器を持っている、楽器を奏でられると、言葉を介さずともこんなふうに普通の空間が魔法をかけたように一瞬でキラキラと変化します。とても素敵なことですね。

31日は木村さんからご紹介いただいた福田奈央子さんにお越しいただきました。9月の竹中さんの時もそうでしたが、お姉さん的な方が来てくださると雰囲気が和らぎます。子どもたちのペースに合わせて笑顔で一所懸命に何度も弾いてくださる様子は、とても感じがよく嬉しい気分になります。

疲れはあっても煮詰まることなく、それぞれが融和的な雰囲気を醸し出す吹田ジュニアは居心地が良く平和です。

リズム感とスキーマ

今回は少し難しいことを書いてみようと思います。

幼い頃、家にクラシックのレコードが数枚あり、ある日更に名曲選100枚シリーズといった世界のオケや奏者の名演を一堂に集めたレコードを親が購入し、時折その中から自分の気に入った楽曲を覚えるぐらいしつこく聴いて過ごしました。子どもの頃、あるいは学生時代に何度かクラシックコンサートに足を運んだことがありました。が、行くたびに感じる多少の違和感…メロディーの歌い方が自分が聴いているレコードと違う…どうして?と。

この数カ月、特に「音楽の在り方」「良い音楽とは?」など容易に答えの出ない問いをずっと考え続けていますが、一般的に「良い音楽」と感じる重要なファクターの一つに、その音楽が持つ「リズム感」があると思います。

金関先生が以前「音楽は言語リズムと密接な関係がある」と仰いとても腑に落ちたのですが、私たち日本語を母語とする人間が西洋音楽を奏でようとすると、リズム感の壁に必ずぶつかります。

少し地域限定の極端な例を挙げると

標準語の「なにをやっているんだ!おい」は、大阪弁では「なにやってんねん、こらっ(巻き舌)」で「や」に強拍がきて、場合によっては「なにやってこらっ」だけでも伝わるという…(笑!もちろん吹田ジュニアではそんな言葉は使いません)。それどころか「なにやっとんねん」の「て」を「と」に置き換えた場合、音程の違いに加え、若干「時制」の違いも感じられます。このように国内ですら地域によって差があり、私たち日本人が外国のネイティブと同じようにその国の言語の発音の仕方やアクセント、ニュアンスの違いを身に付けるのは至難の業です。

普段CDなどでヨーロッパの演奏を聴いていざ楽譜を見るとその情報量のあまりにも少ないことに愕然としますが、先に述べたアーティキュレーション(強弱やスラー、レガート、スタッカート、滑舌など旋律の歌い方)やそこから伝わるニュアンスの違いなどは音符や記号、音楽用語で説明するには限界があり、楽譜をそのまま見ただけでは到底身に付けられません。

金関先生がジュリアード音楽院でJ.フックス先生というユダヤ人の師匠から徹底的に教え込まれたのが、まさにこのこと。発音やアクセントだけでなく間合いや謡い、それら全てを口伝で教えられ、そこで求められる“真髄”をきちんと表現できなければ何度も修正させられたそうで、金関先生はその真髄のことを音楽の魂(エスプリ)と呼んでおられます。

「儲かりまっか?」「ぼちぼちでんなぁ」は親しい間柄のグリーティングであって直訳したらとんでもないことになりますね。その会話に含まれる文化や言葉のリズム、エッセンスを正しく理解してこそ真意が伝わる…楽譜と演奏行為の関係もこれに近いものと思われます。

では、どうやって身に付けたらいいのか…ヨーロッパの名演とされる録音を何度か聴いて、自分でメロディーを歌ってみて、耳に自然と覚えこませる。少しohren spitzen(注意深く耳を傾ける)ことによって脳の中で“スキーマ”と呼ばれる無意識的知識の枠組みが形成されます。スキーマに従ってリズム感や強弱などが脳内でパターン化されて認知でき、次に同じようなリズムや拍が来た時に脳内で正しく処理できるようになります。阪先生は吹田ジュニアが始まった時からずっと「歌ってみるといいよね」と言い続けておられますが、メロディーを自分で歌ってみることが一番有効かもしれません。

※スキーマとは知識を体制化する枠組みのことで認知心理学の用語、音楽では調性スキーマやリズムスキーマなどがあります。

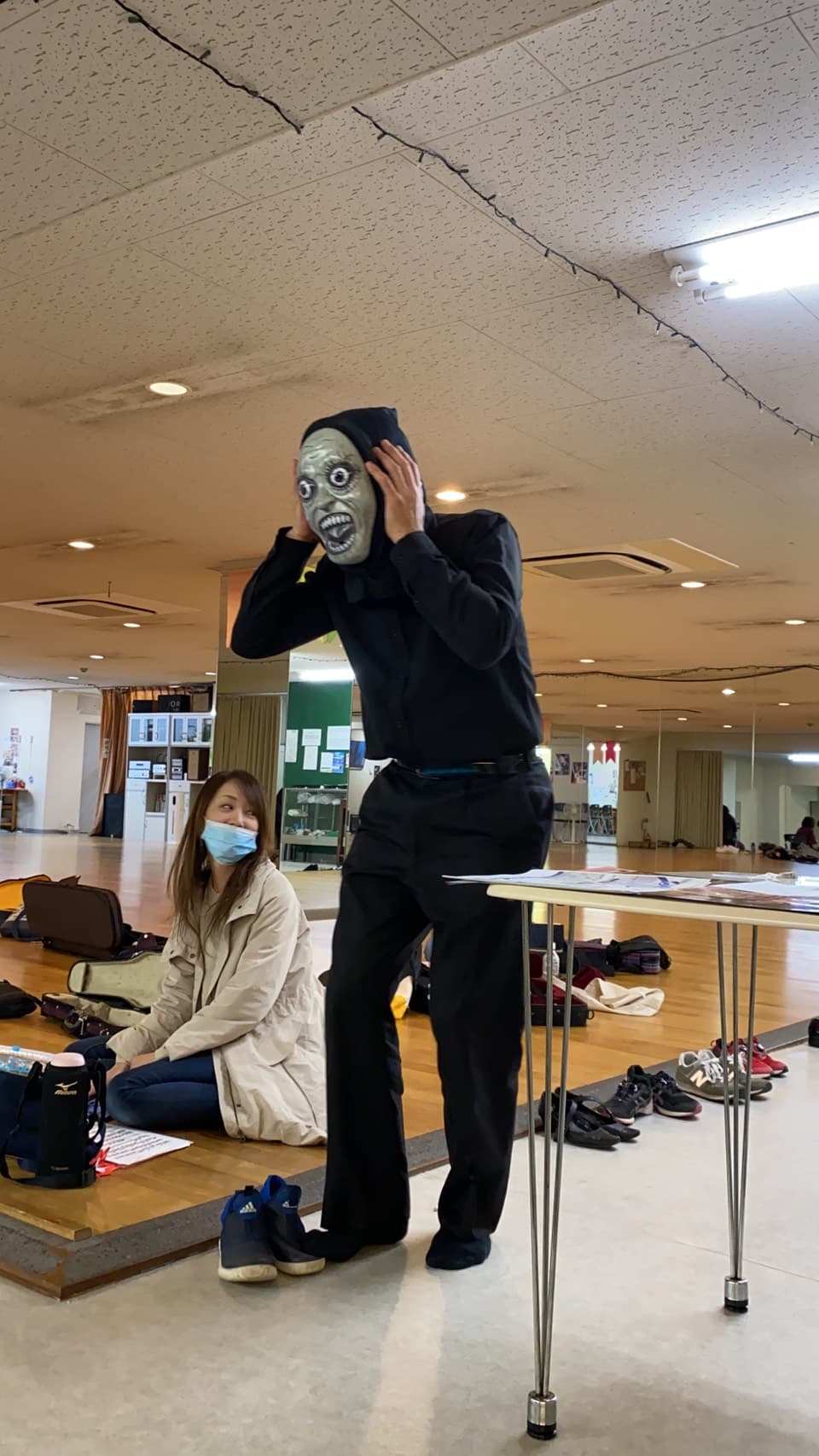

さて、10/31の練習では指導担当でない金関先生が来られたかと思えばしばらくしていなくなりました。この日はHalloween!ハロウィンの文化の紹介をして、子どもたちみんなで5回「Trick or treat」と言ったら、ひぃー!怖い!頑張っているみんなにお菓子のプレゼントがありました。

2020.09.20

9月の練習では少し変化も加えてみました。

Excellent な耳!!!

ちょっと、その計算ドリルにいったい何分かけてるの?答えが合っているならまだしも、遅い上に間違っている!

親なら子どものそういう姿に幾度となくイラッとし、それと同時に自身の子ども時代を振り返る…私はあんなに愚鈍でなかった。きっと父親に似たに違いない(笑)自分の過去を美化し、子どもの遅々として進まぬ姿にため息をつく。

しかし、子どもは時として大人がなかなか跳べないステップを一気に簡単に跳んでしまうことがあります。9月の練習ではそれを如実に感じました。

5日(土)、この日のメイン指導は指揮者の阪 哲朗先生です。弦の金関先生、井野邉先生が1st,2ndや数人毎に分けて練習する時、他の子どもたちは「自分のことではない」と頭が少しお留守になっていることもあるのですが、阪先生の場合は指揮者だけあって全体を動かすことが多く、子どもがお留守になる時間はあまりありません。しかも要求レベルも高い。ゆえに、阪さんの指導は厳しい、終わった後めっちゃ疲れた…といった率直な感想も聞かれます。一所懸命に聞いて言われたことをその場で全部やろうとしたら、確かに疲れるよね、できない!って焦るよね。。。阪さんに聞いてみました。「ボクの言うことはプロの現場でも言っていることやから。今すぐ全部できる必要はないよ。極端なことを言ったら、数カ月後、数年後、大人になってからでもいいねん。そういえば、あの時あの人あんなこと言ってはったなぁ、と気付く。それでも全然いいねん。3のレベルの子が10までできなくていい。4や5でいい。ボクの指導で少しでも上達してもらうことの方が大事やから」と。

そんな阪さんが練習の数日前におっしゃったのは「キーボードを用意してもらえないだろうか?」と。阪さんは、プロの現場でも妥協せずにどうやったらできるようになるのか、己に宿題を課してトコトン考えられます。吹田ジュニアが始まった時からずっと幼い彼・彼女らとどのように練習をしたらいいのか模索を重ねてこられ、「ね、弾くと早いでしょ?」と全体の和声やメロディーの歌い方など細かいニュアンスを巧みに伝えられます。これはどの年代の子どもたちにも効果てき面で、すぐに反応し自分の演奏に取り込むことができ、たちまち音楽からヨーロッパの薫りが漂ってきます。子どもたちの耳に残った情報は強いですね。記憶として身に付く感じがします。

そんな阪さんが練習の数日前におっしゃったのは「キーボードを用意してもらえないだろうか?」と。阪さんは、プロの現場でも妥協せずにどうやったらできるようになるのか、己に宿題を課してトコトン考えられます。吹田ジュニアが始まった時からずっと幼い彼・彼女らとどのように練習をしたらいいのか模索を重ねてこられ、「ね、弾くと早いでしょ?」と全体の和声やメロディーの歌い方など細かいニュアンスを巧みに伝えられます。これはどの年代の子どもたちにも効果てき面で、すぐに反応し自分の演奏に取り込むことができ、たちまち音楽からヨーロッパの薫りが漂ってきます。子どもたちの耳に残った情報は強いですね。記憶として身に付く感じがします。

そんな阪さんが練習の数日前におっしゃったのは「キーボードを用意してもらえないだろうか?」と。阪さんは、プロの現場でも妥協せずにどうやったらできるようになるのか、己に宿題を課してトコトン考えられます。吹田ジュニアが始まった時からずっと幼い彼・彼女らとどのように練習をしたらいいのか模索を重ねてこられ、「ね、弾くと早いでしょ?」と全体の和声やメロディーの歌い方など細かいニュアンスを巧みに伝えられます。これはどの年代の子どもたちにも効果てき面で、すぐに反応し自分の演奏に取り込むことができ、たちまち音楽からヨーロッパの薫りが漂ってきます。子どもたちの耳に残った情報は強いですね。記憶として身に付く感じがします。

そんな阪さんが練習の数日前におっしゃったのは「キーボードを用意してもらえないだろうか?」と。阪さんは、プロの現場でも妥協せずにどうやったらできるようになるのか、己に宿題を課してトコトン考えられます。吹田ジュニアが始まった時からずっと幼い彼・彼女らとどのように練習をしたらいいのか模索を重ねてこられ、「ね、弾くと早いでしょ?」と全体の和声やメロディーの歌い方など細かいニュアンスを巧みに伝えられます。これはどの年代の子どもたちにも効果てき面で、すぐに反応し自分の演奏に取り込むことができ、たちまち音楽からヨーロッパの薫りが漂ってきます。子どもたちの耳に残った情報は強いですね。記憶として身に付く感じがします。 子どもたちの耳に驚かされるのは19日(日)の練習にも言えました。2020年の今年、吹田市市制施行80周年を記念して委嘱された葉加瀬太郎さんの『Home Suita Home』を8月の3日練習の最終日から合わせ始めましたが、9月のこの日再び練習すると、今どきの難しいシンコペーションのリズムなども子どもたちは難なく弾いてしまいました。金関先生は当初手をたたきながら ♪タァータラタァタン タラタタ ウン タァーとみんなで歌おうかと思っていると話しておられましたが、譜面を読めない子でも隣のお友だちのを聴いてたちまち真似て弾けてしまう…しかも「この曲ずっと弾きたかった」とみんなノリノリ!モーツァルトの和声の変化やカプリオール組曲の舞曲のリズムはどう??といささかの焦燥感と寂寥感を覚えますが、考えると昔は必死でこの手の複雑なリズムを譜面から何度も読む練習をして身に付けましたが、今、テレビのアニメソングやYouTubeなどでも普通に流れていますね。ただ、耳からだけでなく、ちゃんと譜面は読めるように取り組んでいかなければいけませんね。

子どもたちの耳に驚かされるのは19日(日)の練習にも言えました。2020年の今年、吹田市市制施行80周年を記念して委嘱された葉加瀬太郎さんの『Home Suita Home』を8月の3日練習の最終日から合わせ始めましたが、9月のこの日再び練習すると、今どきの難しいシンコペーションのリズムなども子どもたちは難なく弾いてしまいました。金関先生は当初手をたたきながら ♪タァータラタァタン タラタタ ウン タァーとみんなで歌おうかと思っていると話しておられましたが、譜面を読めない子でも隣のお友だちのを聴いてたちまち真似て弾けてしまう…しかも「この曲ずっと弾きたかった」とみんなノリノリ!モーツァルトの和声の変化やカプリオール組曲の舞曲のリズムはどう??といささかの焦燥感と寂寥感を覚えますが、考えると昔は必死でこの手の複雑なリズムを譜面から何度も読む練習をして身に付けましたが、今、テレビのアニメソングやYouTubeなどでも普通に流れていますね。ただ、耳からだけでなく、ちゃんと譜面は読めるように取り組んでいかなければいけませんね。 この日から弦の先生がお一人の時はチェロ奏者をお呼びすることにして、子どもたちには低音を聴いて、その上に自分の音を重ねていく練習をし始めました。評判もなかなか!この日は竹中裕深さんにお越しいただき、1stと2ndの間に入っていただき子どもたちの演奏をしっかり支えていただきました。ありがとうございました。

この日から弦の先生がお一人の時はチェロ奏者をお呼びすることにして、子どもたちには低音を聴いて、その上に自分の音を重ねていく練習をし始めました。評判もなかなか!この日は竹中裕深さんにお越しいただき、1stと2ndの間に入っていただき子どもたちの演奏をしっかり支えていただきました。ありがとうございました。前回に引き続き、Sくんのトランプマジックをご覧になる阪さん、チェロの竹中さん

夕立ちの近づく吹田某所、駅までお送りする途中にまさかの撮り鉄?!

全車種のご説明を受けましたが。。。(^-^;

2020.08.15

8月の集中レッスン

ココロの距離を縮めた熱い夏

吹田ジュニアオーケストラでは、コロナ禍で短くなった貴重な夏休みの3日間、元気に集まって練習に励みました。

お盆前の盛夏、子どもたちも大変でしたが、保護者の方々もよくお付き合いくださいました。運営側はできるだけ良い環境を整えても、数ある習い事の中から吹田Jr.Ocheを選択し連れて来てくださるのは、保護者の方々のご理解とご協力あってのこと…本当にありがたい限りです。小さな子どもたちはまだ分からないかもしれませんが、このことは当たり前ではなくとても恵まれたこと。いつか彼・彼女らが大人になった時、改めてこのことを感じ、ほんの一瞬でも親に感謝する時間を持ってくれたら…と思います。

教育の成果は、この時代にあってその場ですぐに結果を求められるものもあれば、もっと間接的かつ長期間で捉えるものがあってもいいのではないか、と。吹田Jr.Ocheを立ち上げる際に真っ先に理念としてあったのは『多感な時期にいる子どもたちが、人生の比較的初期の段階で良い大人に出逢うこと』でした。

たかが音楽(されど音楽)、約300年程前から日本以外で書かれた歌詞もほとんどない音楽…そこに美意識や価値を見出し、これまで自分たちがプロの音楽家として身に付けてきたノウハウを、指導者たちが必死になって次の世代に一所懸命教え伝える…こういう大人たちの真摯な姿はいつまでも子どもたちの心に残り続け、子どもたちがこれから出逢う大人や仲間を信じて認め合い、様々な困難に出遭っても心の糧となって強く生きる力に変えていけるのではないかと思います。自分の人生に「心を寄せるもの」がある…吹田Jr.Ocheにいる子どもたち、これから来る子どもたちがそういう経験を積み重ねてくれることを切に願っています。

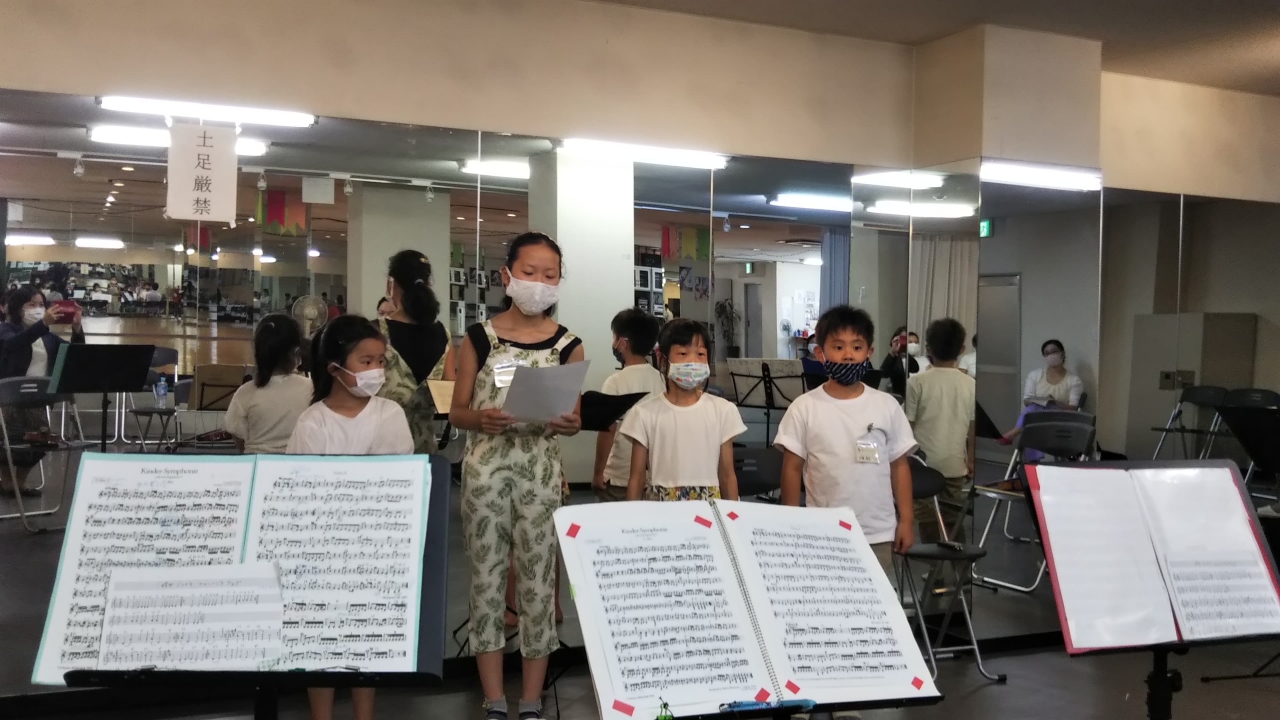

さて、その8/10~8/12の暑くて熱い3日間をご指導くださったのは、吹田市在住のヴァイオリニスト:金関 環先生と2回目にもご指導いただいた井野邉 大輔先生です。金関先生には小学生クラスと全体練習を、井野邉先生には中高生クラスをご担当していただきました。

金関先生…吹田Jr.Oche4回目にして、満を持してのご登場でしょうか!特に小さな子どもたちには非常に人気のある先生で、すぐに子どもの遊び相手になれる天真爛漫(?!)な不思議な魅力をお持ちの先生です。L.モーツァルト:おもちゃのシンフォニー1楽章では、fからpへのスムーズな移行に子どもたちに(ある意味)身近な分かりやすい言葉を選びユーモアを交えながら話します。

「ティラノザウルスが次の瞬間にスミレの花に変わります。そしてまた、ティラノザウルスに戻ります。」

伝わったのか否か、ちゃんと強弱が付いている!!!

難しいニュアンスの付け方でも「もっとワクワクする感じがみんなの楽器から聴こえないかな?」これをヴァイオリンに通訳すると「もっと軽く、こんな感じ!」と弾いてみせる。「四分音符と楽譜には書いてあるけれど、音楽家たちはなぜかそう弾かない」(←もちろん先生たちには理由は分かっています)「もっとワクワク感が欲しいから、少しずつ前に出てきて~」「とっても上手だけど真面目すぎ(笑)もっと遊んで!」「日本語のカッコウではなくクックゥ。もう少し柔らかい。」ご自身が歌ってみてニュアンスやリズム感を上手く伝え、子どもたちを無理なく導きます。

かたや井野邉先生は、中高生クラスご担当だけあって理由をしっかり述べられます。モーツァルト:アイネ・クライネ・ナハトムジーク第1楽章では「ここはヴィオラが八分音符を刻んでいるから、みんなの耳をヴィオラに預けて。モーツァルトのような古典の作品は八分音符の時間に制御されていることが多いから、自分の耳を八分音符に寄せて表情を付けて。」楽譜の音符を追いすぎると、あるいは、テンポを刻むパートの音を聴きすぎると自分の表現が乏しくなってしまう…クラシック音楽は各声部が独立して役割を持っているため、緻密な作業の集積や絶妙なバランスの上で成り立っている音楽ということが指導からもよく分かります。クラシック音楽が難しいと言われる所以はこういうところにもあるのかもしれません。聴衆はもちろん発せられる音楽をただ享受するだけでもいいですが、各パートの役割を理解し、その箇所が持つ微細な表情を積極的・能動的に聴き取りにいくことで、より深く作曲家の言わんとするところが理解できるのかもしれません。理屈だけでは音楽がつまらなくなり、歌うことだけでは足元が脆弱。音楽的に歌うこと、理由を理解すること、この両方が学べて身につけられるといいですね。

夏の3日間、6月末からどんなお友だちがいるのか何となく分かり始めたこの時期に、練習最初の5分間をいただき簡単なワークショップを行いました。

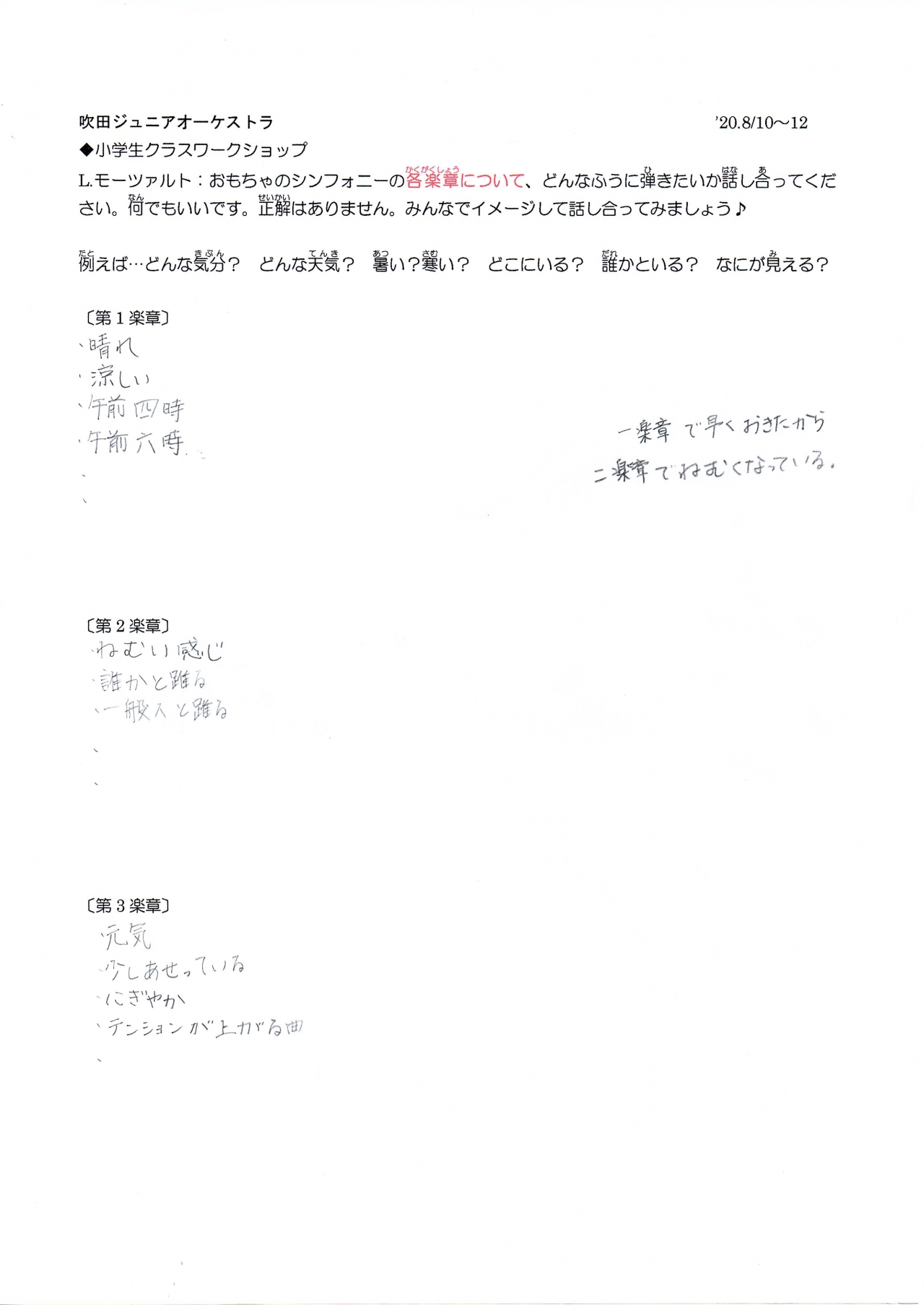

小学生クラスではL.モーツァルト:おもちゃのシンフォニーの各楽章について、みんなそれぞれどんなイメージを持っているのか2組に分けて話し合いました。中高生クラスではウォーロック:カプリオール組曲の各舞曲について調べました。小学生クラスではいずれも6年生のお姉さんが主体になって、グループのメンバーの意見を聞き出してメモをとり発表までしてくれました。1つのグループでは、曲から感じる気分や時間帯、場所などイメージ別に色分けしてくれました。もう1つのグループでは1楽章と2楽章が原因と結果になっていて、3楽章で転じていることからお話がまだ展開しそうな期待感が持てますね。中高生クラスでは、やはり高3のお姉さんが纏めて発表原稿まで作って配ってくれました。

小学生クラスではL.モーツァルト:おもちゃのシンフォニーの各楽章について、みんなそれぞれどんなイメージを持っているのか2組に分けて話し合いました。中高生クラスではウォーロック:カプリオール組曲の各舞曲について調べました。小学生クラスではいずれも6年生のお姉さんが主体になって、グループのメンバーの意見を聞き出してメモをとり発表までしてくれました。1つのグループでは、曲から感じる気分や時間帯、場所などイメージ別に色分けしてくれました。もう1つのグループでは1楽章と2楽章が原因と結果になっていて、3楽章で転じていることからお話がまだ展開しそうな期待感が持てますね。中高生クラスでは、やはり高3のお姉さんが纏めて発表原稿まで作って配ってくれました。

コロナ禍でフィジカルな距離を保ちつつも、仲間と意識を共有しあい1つの音楽を奏でることは美しいことですね。こんな時間がずっと続きますように。

(左)毎日新聞社社会部教育担当の三角さまが吹田ジュニアオーケストラの取材に来てくださいました。

ハッキリとご挨拶くださり、子どもたちに寄り添いとても丁寧に取材してくださいました。

練習も最後までご覧くださり、暑い中本当にありがとうございました。

(中央)ココロの距離を少しずつ縮め、休憩時間にSくんのトランプのマジックで盛り上がる小学生クラス

(右)そのトランプマジックに1番不思議がる井野邉先生!お二人ともいい笑顔です。

(右)そのトランプマジックに1番不思議がる井野邉先生!お二人ともいい笑顔です。

2020.07.20

第3回目の練習の様子です

「贅沢なジュニアオケ」

1つ1つ丁寧に粘り強く表情を付けていくことで、楽譜から飛び出したばかりの二次元の平面図に貼り付いた音符たちが少しずつ立ち上がっては正しい方向に向けられ、長いものは適切に整えられ、強さを持ったものは要のところに、あるいはしなやかさを兼ね備えたものは間を埋める。研ぎ澄まされたもの、丸みをつけられたもの、浮力をもったもの、重力を帯びたもの、推進力をもったもの、逆に引き留めるもの…それらが繋げられて時空間に見事な音楽となって解き放たれる。その様子は、匠による音楽工房とでも言えようか…

この吹田ジュニアオーケストラではそんな指導が最初から当たり前になされ、子どもたちが素直な感性で応えて、プロさながらの音楽が出来上がっている…そこに贅沢さを感じ、同時に子どもの果てしない可能性を感じる。

第3回目のメイン指導者は指揮者の阪 哲朗さん。初回子どもたちとの共通語を探すことに多少苦労?!なさったようでしたが、さすがは百戦錬磨の阪さん!見事に子どもたちに的確に伝わる言葉の引き出しをご用意してこられました。阪さんの是が非でもなんとかしようとする力、論理性や着眼点の鋭さは尊敬に値します。

この日小学生クラスでは、L.モーツァルト:おもちゃのシンフォニーに出てくるカッコウがどんなイメージかみんなから意見を出してもらう簡単なワークショップから始めました。カッコウって鳴き声こそ知っているものの実際を見たことがない人が大人でも多く、まず色からして「薄い緑」「黄緑」といった意見が多く、それはもしかしてウグイスか?とツッコミを入れたいところ我慢して、聞き出したものをホワイトボードに金関先生が即席で描いたのが写真の絵。

この日小学生クラスでは、L.モーツァルト:おもちゃのシンフォニーに出てくるカッコウがどんなイメージかみんなから意見を出してもらう簡単なワークショップから始めました。カッコウって鳴き声こそ知っているものの実際を見たことがない人が大人でも多く、まず色からして「薄い緑」「黄緑」といった意見が多く、それはもしかしてウグイスか?とツッコミを入れたいところ我慢して、聞き出したものをホワイトボードに金関先生が即席で描いたのが写真の絵。指導での表現を少しご紹介しましょう。

各フレーズに表情を付けていきますが、小学生クラスでは

「あめんぼやつばめがスィーッスィーッと動く様子」

「手を洗ってそのまま出てきたような表現はダメ!ちゃんと拭いてくる」

「にわとりが首を前に出して歩くようなのではなく、踊っているような感じで」

「舞曲なので、スコップで掘り返すノラ仕事のようには弾かない」

「勢いよくいくのと転んでいるのは違う」

「みんなしか知らないお話を打ち明けるように弾く」

「答えのないものだから、皆でここどう思う?と話し合い、色々やってみるのもいい。」

中高生クラスでは、求められるレベルや伝える言葉も変わり

「筋肉質、硬くならず、風に吹かれている感じ」

「カデンツを押さえていく」

「枝葉のことではなく、どうしてそう書いてあるのか理由を伝える」

「指揮の違いに目を付ける」

「休符をどうやって自分の味方につけるか、一連のものとして捉える」

「前に提示したものと後半はつじつまが合うように」

「mfはこの曲ではかなり大きい方。ppのあとにppppがあるから想定して弾く。

楽譜を右から見ることも大事で、この先にどんな強弱記号が待っているか?

ゲーム感覚で、次に何のカードを出そうか考えながら弾く」

「楽器を扱うことに必死にならず、音楽を感じることも忘れない」

などなど。

ピンときた子どもたちは自分なりに理解して即座に表現に反映させる!

すると、冒頭に述べた豊かな音楽の時間と空間がたちまち共有される。

…なんとも贅沢です。

さて、8月は短い夏休みの中でも貴重な3日間連続の弦強化練習です。

小学生クラスは、いよいよ満を持して金関先生のメイン指導です。この先生は小さな子どもたちに不思議な人気があり、どんな指導をされるのか楽しみです。中高生クラスは、突拍子もないお話で大爆笑を買う井野邉先生…こちらも非常に楽しみですね。

最後に!

自宅に毎夜飛んでくる天然カブトムシを持参し、親子の心を買収…いや、少年のような姿も見せる(魅せる)阪さん(笑)

2020.07.13

7/13(月) 読売新聞(関西版)夕刊をご覧になられた方へ

2020.07.13 読売新聞(関西版)夕刊をご覧になられました皆さまへ

当楽団に関心をお寄せくださり、ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

6/28にスタートしたばかりの吹田ジュニアオーケストラでは現在団員を募集しております。

次回、直近の練習日は7/18(土) 小学生クラス13:15~15:15 中高生クラス15:00~17:00となっており、指揮者の阪 哲朗さん、ヴァイオリニストの金関 環さんがご指導の予定です。

通常は体験や見学を随時募集しておりますが、この日は混雑が予想されるため入団をご希望されるお子さんの見学のみを優先的に、下記スケジュールにて募集させてください。

ご見学を希望される方は、当ホームページの「お問い合わせ」より下記をご記入の上お申込みいただくか、オフィス・ムジーク(TEL・FAX:06-7505-2436 )までご連絡ください。なお、7/14(火)は事務所休みにつき、7/13(月)か7/15(木)以降にご連絡いただくか、メール(office-musik@ares.eonet.ne.jp)などでご連絡いただけますと幸いです。

【見学スケジュール】短時間で申し訳ありません。

小学生クラス

①13:30~13:50

②14:20~14:40

中高生クラス(一部、小学生も可)

③15:30~15:50

④16:20~16:40

・お名前(ふりがな):

・ご希望クラス:

・年齢・学年:

・簡単なヴァイオリン歴:

・ご連絡先:

・メールアドレス:

・ご希望の見学スケジュール(上記①~④をお選びください)

【お願い】

・コロナの状況によっては見学を中止する可能性がございますので、ご了承ください

・子どもたちが練習しておりますので、当日は係の指示に従ってください。見学のかたの写真撮影・録音録画はご遠慮ください。

・高校生未満のお子さんは必ず保護者の方もご一緒にお越しください。

・各見学スケジュール、10組を先着順で募集いたします。

・ご見学いただいた上でご入団をお決めくださって結構です。

・体験をご希望される方は、8/10・11・12に弦楽指導者による練習がございますので、その時に体験いただけます。

何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

生まれたばかりのジュニアオーケストラです。指導陣・スタッフともに子どもたちや保護者の皆さまとコミュニケーションを取りながら、手探りで模索しながら良いオーケストラを創っていけるよう励んでおります。

どうぞよろしくお願いいたします

2020.07.13

7/13(月) 読売新聞(関西版)夕刊に初回練習の様子が掲載されました!

最初にお話させていただいた時から大変興味を持って取材してくださった読売新聞大阪本社文化部の青木さやかさんが、吹田ジュニアオーケストラのことをこんな素敵な記事に書いてくださいました 青木さんご自身も声楽をされるので音楽に対して大変ご理解が深く、またお仕事をしながら子育てもされておられますのでジュニアオーケストラに興味も持ってくださっています。

青木さんご自身も声楽をされるので音楽に対して大変ご理解が深く、またお仕事をしながら子育てもされておられますのでジュニアオーケストラに興味も持ってくださっています。

青木さま、ありがとうございました 子どもたちも喜びます!

子どもたちも喜びます!

青木さんご自身も声楽をされるので音楽に対して大変ご理解が深く、またお仕事をしながら子育てもされておられますのでジュニアオーケストラに興味も持ってくださっています。

青木さんご自身も声楽をされるので音楽に対して大変ご理解が深く、またお仕事をしながら子育てもされておられますのでジュニアオーケストラに興味も持ってくださっています。青木さま、ありがとうございました

子どもたちも喜びます!

子どもたちも喜びます!

2020.07.12

第2回目の練習が終わりました!

第2回目の練習が行われました。

初回と比べ、ずいぶん落ち着いた雰囲気の中でゆっくり丁寧にお話や笑いを多く交えながら進みました。

前回慌ただしすぎてできなかった自己紹介をゲーム形式でスタート!「○○(食べ物)が好きな△△さんの隣の、××(やっぱり食べ物)が好きな□□です。」「○○が好きな△△さんの隣の、××が好きな□□さんの隣の☆☆(また食べ物)が好きな◇◇です。」と繋ぎながら少しずつ増えていき、最後の11番目のお友だちは前の10人分のを全部覚えて自己紹介しなければいけませんでした。女子はかわいい!イチゴにブドウ、モモ…パンやビーフシチューも。それに対して男子は、餃子に蒲鉾にチャーハンに漬物など…アテになりそうな食べ物ばかりで、保護者の皆さんも爆笑。和やかな雰囲気です。

さて、今回のメイン指導者はヴィオラ奏者の井野邉 大輔先生です。金関先生はVlaに持ち替えて、主に低音パートを演奏面でアシストしていただきました!

さて、今回のメイン指導者はヴィオラ奏者の井野邉 大輔先生です。金関先生はVlaに持ち替えて、主に低音パートを演奏面でアシストしていただきました! N響で長年研鑽を積まれ、現在大阪フィルや仙台フィルでVlaセクションを牽引する井野邉先生のご指導は、アンサンブルのエキスパートだけあって、ヴァイオリンを弾く子どもたちにはダイレクトに得るものが多かったように思います。特に、アンサンブルの作り方は興味深く、ベースラインの掴み方やリズムの感じ方、遅れた時の対処法、与えられた音の中で相手が弓を返す気配を感じながら自分の次の音に移るタイミングを図る…など、耳の使い方や自分以外の奏者を尊重する点も強調されていました。「自分の世界に入り過ぎない」という言葉も指導中何度か聞かれました。

1つのフレーズを弾くだけでも気を付けるべき点が沢山あり、プロの演奏レベルの高さや様々な配慮に驚かされます。

井野邉先生には首尾一貫して、音楽だけでなく周囲に対する愛情、気配りが感じられますが、そういう姿勢は舞台に立つ一人の「人」としても見習う点がたくさんありますね。

子どもたちにはやはり前回同様あっという間の2時間だったようですが、指揮者からの指導、弦楽器奏者からの指導があり、阪 哲朗先生も「先生によって違うのもおもしろい点で、答えは1つではない」と仰っているように、色んな角度から演奏行為を捉える必要性を教わったように思います。

子どもたちにはやはり前回同様あっという間の2時間だったようですが、指揮者からの指導、弦楽器奏者からの指導があり、阪 哲朗先生も「先生によって違うのもおもしろい点で、答えは1つではない」と仰っているように、色んな角度から演奏行為を捉える必要性を教わったように思います。 第3回目は、再び阪 哲朗先生、そして金関 環先生のご指導です。今日学んだアンサンブルの作り方を身に付けて、少しずつ生かせますように。。。子どもたちの成長を楽しみにしています。

←門外不出の秘策の奏法を披露して嬉々とする井野邉先生

吹田ジュニアオーケストラ

吹田ジュニアオーケストラ